内科

(生活習慣病:高血圧、高コレステロール血症、糖尿病)、高尿酸血症、便秘、その他

高血圧

高血圧とは、血圧が慢性的に高い状態を指し、日本では成人の約2人に1人が該当するといわれています。

初期には自覚症状がほとんどないため、健康診断で見つかることも多く、「放っておいていい」と思われがちですが、放置すると心臓・脳・腎臓など全身の臓器に深刻なダメージを与える可能性がある病気です。

高血圧による主なリスク

- 脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)

血圧が高いと脳の血管が破れたり詰まりやすくなり、命にかかわることも。 - 心不全・心筋梗塞・狭心症

心臓に負担がかかり続けると、血液をうまく送り出せなくなり、呼吸困難や突然死の原因になることもあります。 - 腎機能障害

腎臓の血管が傷つくと、老廃物がうまく排出できなくなり、人工透析が必要になることも。 - 認知症

脳の血流障害が原因となって、血管性認知症のリスクも高まります。

検査内容

当院では、高血圧の診断だけでなく、「どれくらい体に負担がかかっているか」「他に隠れた病気がないか」も含めて、以下のような検査を行います:

- 血圧測定(診察室・家庭血圧)

- 血液・尿検査(腎機能・糖・脂質などの確認)

- 心電図・胸部レントゲン(心肥大や不整脈の有無)

- 腹部エコー・頸動脈エコー(血管の動脈硬化評価)

- ホルモン・腎血管系の検査(若年性や二次性高血圧の除外)

血圧の変動に注意

特に「早朝の血圧が高い方(早朝高血圧)」や「夜間の血圧が下がらない方(non-dipper型・riser型)」は、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高いことが知られています。

必要に応じて、家庭血圧測定や24時間血圧測定(ABPM)を活用します。

高血圧の分類と原因

高血圧の多くは「本態性高血圧(原因が特定できない)」ですが、約1割の方は「二次性高血圧」で、以下のような原因があります。

- 原発性アルドステロン症(副腎のホルモン異常)

- 腎動脈狭窄(腎臓への血流不足)

- 褐色細胞腫(カテコールアミン過剰)

- 甲状腺機能異常 など

若年で発症、薬が効きにくい、初診時からかなり高い血圧の場合は、必要に応じてホルモン検査や画像検査を行います。

治療について

生活習慣の改善

- 減塩(1日6g未満が目標)

- 野菜中心の食生活、適度な飲酒制限、禁煙

- 運動(1日30分以上の軽い有酸素運動)

→ 食事や運動の見直しだけで血圧が改善する方も少なくありません。

薬物療法

生活習慣だけでは血圧が目標まで下がらない場合、医師の判断で薬物治療を行います。

患者さんの体質・年齢・合併症(糖尿病、腎臓病、心疾患など)に応じて以下のような薬剤を使い分けます:

- カルシウム拮抗薬

- ARB(アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬)

- ACE阻害薬、利尿薬、β遮断薬など

※医師の指示に従って、自己判断で中止しないことが大切です。

最後に

高血圧は「何となく大丈夫そう」と思われがちですが、ある日突然、大きな発作を起こすことがある病気です。

当院では、患者様お一人おひとりの状態に合わせて、過不足のない検査・丁寧な生活指導・無理のない治療をご提案しています。

健康診断で指摘された方や、「血圧が高めと言われたことがある」という方は、お気軽にご相談ください。

高コレステロール血症

高コレステロール血症(脂質異常症)について

高コレステロール血症とは、血液中のLDLコレステロール(いわゆる悪玉)や中性脂肪が基準値よりも高い状態を指します。放っておくと動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞などの重大な病気を引き起こすおそれがあります。

多くの場合、自覚症状がないため、健康診断などでの早期発見と、医療機関での適切な管理が大切です。

主な原因

- 脂質の多い食生活(揚げ物、脂身の多い肉、バター、生クリームなど)

- 運動不足・肥満

- 喫煙・過度の飲酒

- 遺伝的な体質(家族性高コレステロール血症など)

放置するとどうなる?

高コレステロール血症を放置すると、以下のような疾患を引き起こすリスクが高まります。

- 動脈硬化

血管内にコレステロールがたまり、血管が硬く、狭くなります。 - 心筋梗塞・狭心症

心臓の血管が詰まり、胸の痛みや息切れ、突然死の原因にも。 - 脳梗塞・脳出

血脳の血管が詰まったり破れたりして、まひや言語障害、認知症の引き金となることも。

検査内容

当院では、以下の検査を行い、全身のリスクを評価します。

- 血液検査(LDL、HDL、中性脂肪、総コレステロールなど)

- 頸動脈エコー検査(動脈硬化の有無を確認)

- 心電図・胸部レントゲン(心肥大や心疾患の有無をチェック)

- 必要に応じて腹部エコー、腎機能、ホルモン検査なども追加します

治療と予防

生活習慣の改善

- 食事療法

脂っこい食事を控え、野菜・魚・豆類をバランスよく。塩分・糖分の過剰摂取も見直しましょう。 - 運動習慣

週150分以上の有酸素運動(ウォーキングや自転車など)を目安に。 - 禁煙・節酒

喫煙や過剰な飲酒は脂質代謝を悪化させるため注意が必要です。

薬物療法

生活習慣の見直しで改善が難しい場合には、以下のような薬を使用します。

- スタチン系薬剤(コレステロールの合成を抑える)

- コレステロール吸収阻害薬(腸からの吸収を抑える)

- **新しい注射薬(PCSK9阻害薬など)**も必要に応じて検討します

家族性高コレステロール血症とは?

遺伝によってLDLコレステロールが非常に高くなる体質です。

若年で動脈硬化を起こしやすいため、ご家族に高脂血症・心筋梗塞・突然死の既往がある方は特に注意が必要です。

少しでも不安があれば、早めの検査をおすすめします。

最後に

コレステロール値の異常は「静かに進行するリスク」です。

当院では、生活習慣の見直しから専門的な検査・治療まで、患者さん一人ひとりに合わせた診療を行っています。

健康診断で異常を指摘された方はもちろん、「なんとなく気になる」「検査をしておきたい」という方も、お気軽にご相談ください。

糖尿病

糖尿病について

~症状がなくても進行する、身近で深刻な病気です~

糖尿病とは、血液中のブドウ糖(血糖)が慢性的に高い状態を指す病気です。

血糖値を下げる「インスリン」というホルモンの分泌量が不足したり、うまく作用しないことで発症します。

日本では予備軍を含めると2000万人以上が該当するといわれ、年齢に関係なく増加しています。

初期には症状が出にくいのが特徴で、「気づいたときには合併症が進んでいた」というケースも珍しくありません。

糖尿病のタイプ

- 1型糖尿病

主に自己免疫反応が原因でインスリンが全く分泌されなくなるタイプ。若年層に多く、インスリン注射が必須です。 - 2型糖尿病(最も多い)

加齢、運動不足、肥満、遺伝などが原因でインスリンの働きが悪くなったり、分泌が不十分になるタイプ。全体の90%以上を占めます。 - 妊娠糖尿病

妊娠中に発見される一時的な糖代謝異常。母体・胎児の健康リスクが高まり、将来2型糖尿病を発症する可能性もあります。

糖尿病の主な症状

初期は無症状のことが多いですが、以下の症状が続く場合は早めの受診をおすすめします。

- のどが渇く、水をよく飲む

- 尿の量・回数が増える(夜間頻尿)

- だるい、疲れやすい

- 食べているのに体重が減る

- 手足のしびれ、むくみ

- 視力が落ちる、目がかすむ

糖尿病と診断される基準

当院では、以下のような検査を組み合わせて糖尿病の有無を診断します。

- 空腹時血糖値:126mg/dL以上

- 随時血糖値:200mg/dL以上

- HbA1c(ヘモグロビンA1c):6.5%以上

放置すると怖い糖尿病合併症

糖尿病の合併症は、長期間の高血糖状態によって血管が傷むことで引き起こされます。

- 目の合併症(糖尿病網膜症)

視力低下や失明の原因に。日本の失明原因第2位。 - 腎臓の合併症(糖尿病腎症)

腎臓の機能が低下し、放置すれば透析が必要になることも。 - 神経の合併症(糖尿病神経障害)

手足のしびれ、感覚鈍麻、筋力低下。重症になると潰瘍や壊疽に発展する場合も。

その他にも、動脈硬化による心筋梗塞・脳卒中のリスク増加や、歯周病・感染症への抵抗力低下など、全身に影響が及びます。

治療の基本

当院では、一人ひとりの生活・仕事・健康状態に合わせて治療計画をご提案します。

食事療法(無理なく続けられる工夫を)

栄養バランス・カロリー管理・間食の見直しを中心に、管理栄養士のサポートも受けられます。

運動療法(ウォーキングなど軽めでもOK)

1日20~30分の有酸素運動で血糖コントロールを助け、合併症予防にもつながります。

薬物療法(経口薬・注射薬)

- 食後血糖値を抑える薬

- インスリンの分泌を促す薬

- インスリン抵抗性を改善する薬

- SGLT2阻害薬、GLP-1受容体作動薬 など

当院での取り組み

- 血糖コントロールに必要な定期的な検査と診察

- 食事・生活指導のフォローアップ

- 頸動脈・腹部エコー、心電図、尿検査による合併症の早期発見

- HbA1c測定にて過去1〜2か月の血糖の安定性も確認

最後に

糖尿病は「コントロールできる生活習慣病」です。

早めに知って、早めに対処することが、将来の大きな病気を防ぐ一番の近道です。

健康診断で異常を指摘された方や、少しでも心当たりのある方は、お気軽に当院までご相談ください。

継続しやすく、無理のない治療を一緒に考えていきましょう。

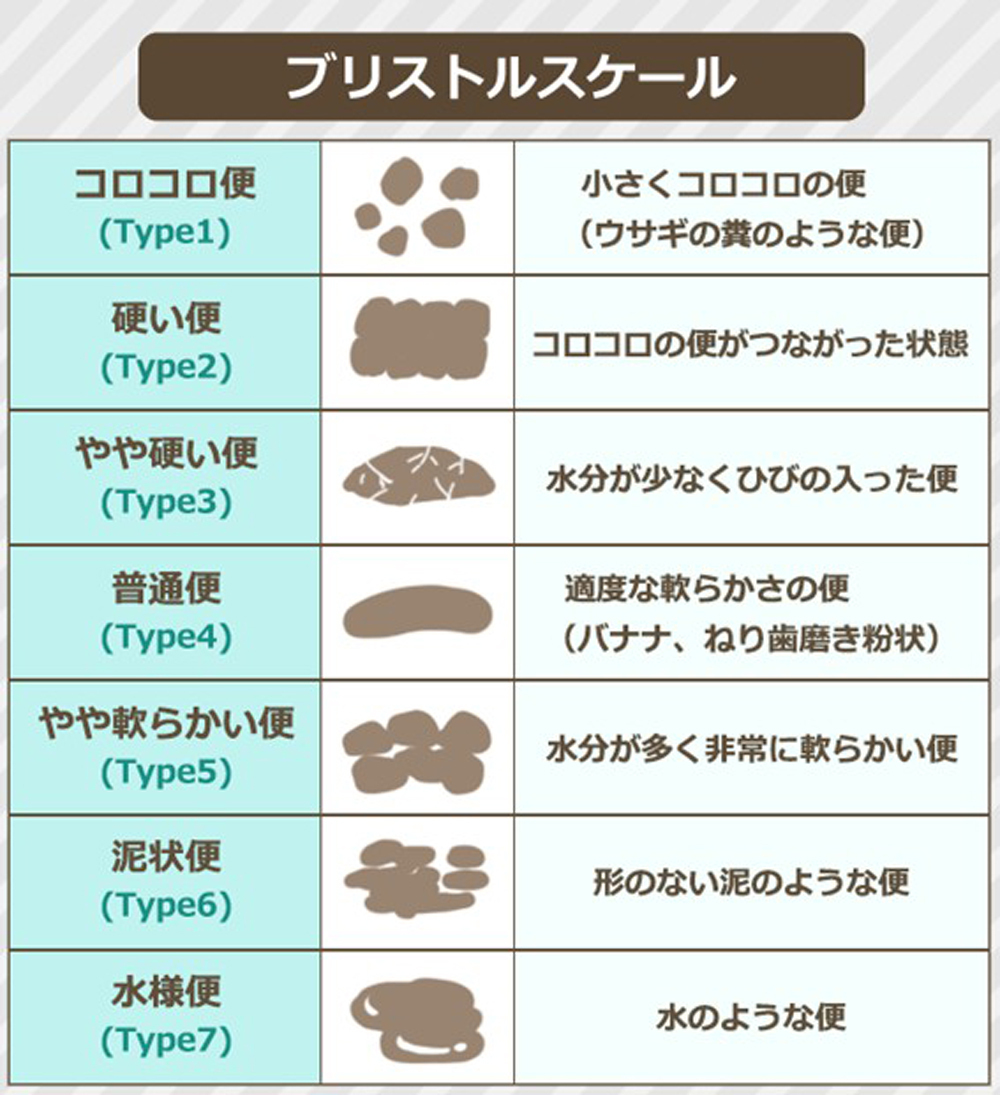

便秘

便秘でお悩みの方へ

便秘とは、排便回数の減少、排便困難、残便感などの症状が続く状態を指し、多くの方が日常生活の中で悩まされる症状です。加齢や生活習慣、ストレス、疾患などが原因で起こることが多く、放置すると生活の質を損なうだけでなく、他の病気を引き起こすきっかけにもなり得ます。

便秘の種類

便秘は主に以下のように分類されます。それぞれ原因や治療法が異なります。

1. 機能性便秘

腸の動きに異常があるが、構造的な問題のないタイプです。さらに以下のタイプに分かれます。

- 弛緩性便秘:腸のぜん動運動が弱まり、便の通過が遅れる。高齢者や出産後の女性に多く見られます。

- けいれん性便秘:腸の収縮が過剰で便の流れが阻害される。ストレスや自律神経の乱れが関係します。

- 直腸性便秘:排便の我慢や長時間座っている習慣などで直腸の反応が鈍くなり、便意を感じにくくなります。

2. 器質性便秘

大腸がんや腸閉塞など、腸そのものに器質的な異常があることによる便秘です。急な症状や出血、強い腹痛を伴う場合は、速やかな診察が必要です。

主な原因

- 食物繊維や水分の不足

- 運動不足

- ストレスや不規則な生活

- 加齢に伴う腸機能の低下

- 特定の薬剤の副作用(抗うつ薬・抗コリン薬・鎮痛薬など)

自宅でできる改善法

【食事】

- 野菜、海藻、果物、豆類など食物繊維をしっかり摂る

- 水分を1日1.5〜2Lを目安に摂取する

- ウォーキングや軽い体操などの有酸素運動を習慣に

【排便習慣】

- 毎日決まった時間にトイレに行く習慣を

- 便意を我慢せず、トイレに行ける環境づくりを意識しましょう

【マッサージ】

- お腹を時計回りにマッサージすることで、腸の動きを助けます

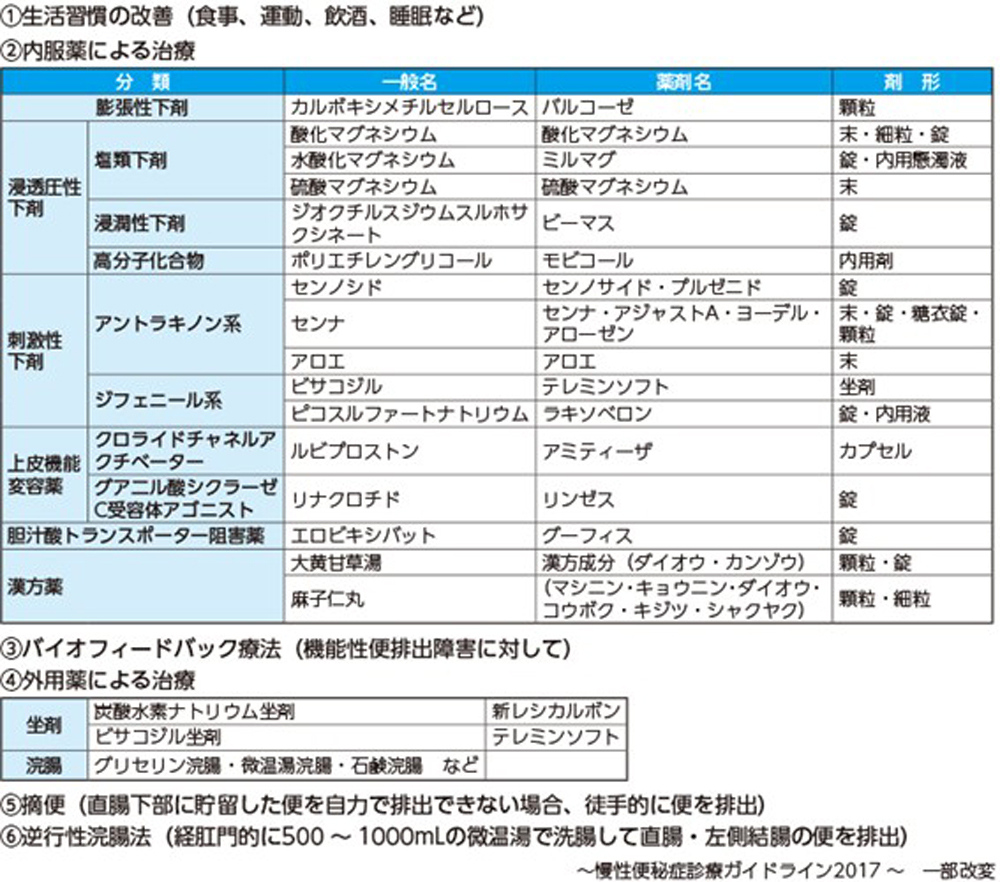

薬物療法

生活習慣の改善で効果が不十分な場合は、薬による治療が必要です。症状や体質に応じて薬剤を選択します。

非刺激性下剤(習慣性が少ない)

- 酸化マグネシウム:腸内に水分を引き込んで便をやわらかくします

- ラクツロース:腸内環境を整え、自然な排便を促します

- ポリエチレングリコール:便の水分量を増やし、スムーズな排便を促します

刺激性下剤(即効性があるが使用には注意)

- センノシド、ピコスルファートナトリウム:腸を刺激し、排便を促します。習慣化には注意が必要です

新しい作用機序の便秘薬(上皮機能変容薬)

- ルビプロストン、リナクロチド、エロビキシバット:腸の水分分泌を促進し、自然な排便を導きます。慢性的な便秘にも使用されます

坐薬・浣腸

- グリセリン浣腸や炭酸ガス坐薬などを使用し、即時的な排便を促します

受診をおすすめする症状

以下のような症状がある場合は、自己判断せず、医療機関での検査・治療が必要です。

- 数日以上排便がなく苦しい

- 便に血が混じる

- 腹部膨満感、激しい腹痛

- 吐き気や嘔吐を伴う

- 急激な体重減少

当院での対応

当院では、便秘のタイプ・原因に応じた適切な治療を行っております。必要に応じて以下の検査も実施します。

- 血液検査(甲状腺機能、炎症、糖代謝など)

- 腹部超音波検査、レントゲン検査

- 大腸内視鏡検査(器質的な疾患の除外)

- 食事・生活指導、便秘薬の処方・調整

最後に

便秘は「たかが便秘」と軽く考えられがちですが、放置すると体調不良や重篤な病気を招くこともあります。長引く便秘でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。当院では、恥ずかしくなく相談できる環境と、丁寧な説明を心がけています。